なんかですね、Twitterのフォロワーさんで「ベクタースキャンな基板を買った」という人がポチポチ出てきております。

ちゃんと動かしている人は少ないんだけども(モニタが一番の障壁だしね)、オレのサイトがキッカケで購入と言われると嬉しい半面、動かすのが大変かもなーという気分がチラホラ。

そんな訳でちょっと「実際にベクタースキャンな基板を動かす」話を書いてみる。ATARI限定で、なんでかというとATARI以外動かしたことないから。SEGA G-08系とかCinematronics系を一式持ってちゃんと動かしてる人とか知ってるけど、流石に仔細を聞くのも野暮なんで。

まずATARI系のベクタースキャン基板を動かすのに必要なモノは下記の通り。

– ゲーム基板

– 電源。可能であればATARI純正の奴が楽、ちゃんとモノクロベクター・カラーベクター専用の奴

– 純正電源を使うならAudio/Reguilator基板もあるとすごく楽

– エッジコネクタ、JAMMA同様3.96mmピッチ(0.0156インチ)、問題はピン数。

– Molex MLXコネクタ。最低限モニタに刺す15ピン用のが一個必要になるはず

– X-YモニタもしくはVectorVGA等のベクター・ラスタ変換機

– ゲームに沿ったコントローラ

ぶっちゃけた話、下手すると筺体丸ごと買ったほうが安いかも知れません。その位面倒くさいです。特にX-Yモニタは単品で出にくい&高いけど、ちゃんと動く筐体は割とゴロゴロしてるし、送料を別にすれば筐体ごと買ったほうが確実に安い罠。まぁそれは別の話。

まずはゲーム基板。可能な限りちゃんと壊れてない奴を買いましょう。いきなり「untested」な基板を買うとか無理。ベクター基板はまず表示系のアナログ回路が壊れるのが定番なので修理が面倒くさいです。本気で修理しようと思ったら2chオシロスコープ必須。

ちなみに自分の手持ちのベクター基板は全部修理痕があります。買った後で「修理された痕がある!」と思っても、弱ってた部分がちゃんと修理されたと前向きになった方がマシです。EPROMとかコピーでも「あぁ、オリジナルより新しいから信頼性あるんだな」位の勢いで。

次に電源、基本的にATARIのベクター基板は下記の電源を要求します。

– DC5V

– UNREG DC10.6V(安定化されてないDC電源、DC12Vで代用可、パワーオンリセット回路とかに使用)

– UNREG DC+22V/-22V(安定化されてないDC電源)

UNREGってのは「レギュレータを通してない」、つまり整流ダイオードと大容量コンデンサだけで簡易DC化した奴を示します。TTLに通すにはレギュレータ等を通して安定化させないとダメ。UNREGって書いて無いやつはレギュレータで安定化してると思って下さい。

DC5VとUNREG DC10.6Vはまぁいいとして、問題はUNREG DC+22V/-22Vです。これは何に使ってると言うとベクター表示用のアナログアンプに使ってます。最初に基板上で三端子レギュレータによりDC+15V/-15Vに変換・安定化してるのね。

なので極端な話、基板上に直接DC+15V/-15Vを突っ込んでも動きます。但しその場合には逆流が怖いんでレギュレータによる降圧部分はきっちり切り離しておかないと最悪基板が焼けるので注意。

さてATARI純正電源とAudio/Reguilator基板の組み合わせではどうなってるかと言うと

– 純正電源ではモニタ用電源(後述)とUNREG DC6.1V(コインドアとか用)とUNREG DC10.6VとAudio/Reguilator向けのAC36Vを生成

– Audio/Reguilator電源ではUNREG 10.6Vから可変レギュレータで5Vを生成(可変レギュレータなんで電圧調整可能)、AC36VからDC整流回路でUNREG DC+22V/-22Vを生成(モノクロ時代はUNREG -5V/+15V/-15Vも生成)、それをゲーム基板に突っ込む

– 但しASTEROIDSだけは別で、基板に直にAC36Vを突っ込んで、DC+15V/-15V変換までゲーム基板上でやってるとの事(他のモノクロベクターは調べてない)

と、ATARI純正電源とAudio/Reguilator基板があれば色々と便利です。ついでに言うとゲーム基板から出てる音声信号ってラインレベルなので、Audio/Reguilator基板ってアンプ基板も兼ねてます。アンプの特性で音も変わるので、音に拘るならAudio/Reguilator基板は必須かも。

但し面倒くさいことに、電源の仕様がモノクロベクター用とカラーベクターとで違う事とか色々あって、電源とAudio/Reguilator基板はモノクロ・カラーそれぞれ別に揃えなくちゃダメです。ちなみにAudio/Reguilator基板は無印がモノクロ、Audio/ReguilatorIIがカラー用です。Audio/ReguilatorIIではカラーベクター基板に不要なUNREG -5V/+15V/-15Vの生成回路をオミットしております。コストダウンしなきゃ使い回し出来るのに。

ちなみに電源とAudio/Regulator基板のコネクタは全てMolex Standardコネクタです。0.093inchピッチだっけか? コレは探せば手に入るはず。

電源があればエッジコネクタを介してゲーム基板にとりあえず突っ込めます。エッジコネクタはJAMMA同様の3.96mmピッチ、海外だと0.0156インチピッチって表記で売ってる奴がソレです。

もっとも問題はカラーベクターの場合、「Quantum」を除いて2コネクタ必要という辺り。メインコネクタは全て44ピン(旧ナムコと同じ、旧ナムコの6ピンと3ピンもMolexなのでATARIとナムコの関係は深い)なので普通に入手できますが、サブコネクタは一枚基板の場合で24ピン、二枚基板の場合で30ピンという難儀なものが使われております。まぁ気合入れれば36ピンを削って使えなくもないか…。モノクロは持ってないので不明ですが多分同じじゃないかと。

自分の場合は24/30ピンのコネクタはDigikeyで見つけたのでそれ使ってますが、品質は良くないわその割には高いわ。おまけに在庫が少ないので注意。ヒロセのコネクタが素晴らしい品質に思えてきます。

ちなみにエッジコネクタ、端子のアルファベット表記ピンが部品面で、数字表記ピンがハンダ面です。注意。配線はPDFによる回路図があるのでそれを参照に、見てもわかんないなら諦めた方がいいかも。

もうちょっと言うと、基板毎にピンアサインがかなりバラバラです(流石に電源だけは大体同じだが)。例外が「GRAVITAR」と「BLACK WIDOW」で、コレは基板も同じで違うのはEPROMだけなので当然。あと「SPACE DUEL」も「GRAVITAR」の基板をコストダウンしたようなもんなのでかなり似てます。でもそれ以外はバラバラで泣ける。

自分の場合は、Molex MLXコネクタ(0.084inchピッチ電線中継用)をDigikeyとかで買い込んでエッジコネクタとMLXコネクタを差し替えてゲームを切り替えられるようにしてます。慣れると5分もかかんないのでまぁ良し。端子も露出しないので心理的にもいいし。Audio/Regulatorボードの端子の抜き差しがかなり強度的に不安というのもあったので。あとエッジコネクタって挿抜耐久回数結構少ないので注意。JAMMAみたいな逆刺し防止用の仕組みも無いし。

このMolex MLXコネクタはモニタの接続用に15ピンのが使われております、ので多分最低一個は必要と思われ。AMP製で互換品がある奴が存在して某国内ショップでも買えるみたいですが、実際買った訳じゃないので細かいことは省略。

さて問題のモニタであります。ベクタースキャンに使うモニタはX-Yモニタと呼びます、カラーだと「Wells-Gardner 19K6100(通称:WG6100)」と「Amplifone」の二択になります。「Amplifone」は13、19、25インチの三サイズありますが、事実上19インチ以外は入手極めて困難です。というか19インチでも十分入手困難な上に高いですが。

ちなみに13インチはPAT9000というATARI専用のテスト治具に搭載してある奴で、これだけモニタ基板が専用品な超レア品です。25インチはSTARWARSのコックピットに使われた奴ですが、壊れたとかの理由でWG6100に載せ替えられてる個体も多いですね。モニタ基板そのものは19インチも25インチも変わりませんが、偏向ヨークコイルが違います。

ちなみに両方共電源は25-0-25Vのセンタータップ付きAC電源です。つまり両極でAC50V出て、なおかつ0V地点の端子が出てるAC電源。これがまた敷居高くて面倒くさい。

モノクロモニタはまた変わってて、モニタによってはブラウン管用のヒーター電源すら用意してやる必要があります。これがモノクロとカラーとで電源が違う理由。

さて「WG6100」と「Amplifone」の違いは下記の通り。

– 解像度が違う、WG6100は低解像度(そのかわり線が太く見える)、Amplifoneは中解像度

– 描画速度が違う、Amplifoneの方が目に見えて速い。

– 輝度の出方が違う。WG6100は割とリニアに出るのに対して、Amplifoneは輝度上げるとものすごいギラギラする。どっちもがっつり輝度上げるとすぐモニタが焼けるので注意。というか焼いたのがオレだ

– モニタ基板の構成が違う。どちらも低圧部と高圧部の二枚構成で、WG6100は普通の19インチシャーシに二枚とも乗っかる設計ですが、Amplifoneはシャーシなしでモニタ基板を筐体にマウントするトンデモ設計です。あとモニタ基板そのものがでかい

– CRTが違う。もうちょっと言うと偏向角が違う。WG6100は100度ですがAmplifoneは90度で結果的にCRT自体の奥行きサイズが違うためAmplifoneの方が奥行きが必要になる

– WG6100はデガウスコイルが一応付いてるけど、モニター用シャーシにパワートランジスタが取り付けられていて(ここの絶縁体が割れてショートしてよく壊れる…)、モニター用シャーシがヒートシンクを兼ねててかなり熱くなるため、事実上モニタ消磁器が必須かも。Amplifoneにもデガウスコイルついてますが、やはりパワーがないので結局消磁器は必須かも

– Amplifoneは設計上のフェイルセーフに問題があること、及び製造工程上で色々あったため非常に故障が多く、そのため現状数が少ない。その代わり今残ってる奴は完全にレストアされてフェイルセーフ回路とかも組み込まれてるのがほどんどのため、特に故障率は気にしないでいいかと

– WG6100には設計上樽型歪みがある。このため「STARWARS」「MAJOR HAVOC」以外の全基板にはこの歪みを補正するための乗算器が乗ってる、逆に言うとAmplifoneで歪み補正乗算器が乗ったゲーム基板を遊ぶと樽歪みが発生する

– 「MAJOR HAVOC」のコンバージョン筺体(TEMPEST/SPACE DUEL/GRAVITAR/BLACK WIDOWから改造可能)は意図的にクロックを落とされており、同時に表示用クロックも落とされているためオリジナルに比べて表示フリッカーが目立つ。「WG6100だと表示速度が間に合わない」のがクロックを落とした理由とされているが、レベル20を超えるプレイヤーいわく「実際にはオリジナルクロック+WG6100でも全然問題なかった」との事。その人いわく「クロックが落とされたのは単に難易度の問題」という見解

– 「MAJOR HAVOC」のコンバージョン版はゲーム基板そのものはオリジナルからのクロックダウン版なので歪み補正乗算器が乗っていない、でもモニタはWG6100なんでコネクタ変換基板にわざわざ乗算器を載せてる

ベストな事を言えば「STARWARS」「MAJOR HAVOC」は「Amplifone」前提設計、それ以外は「WG6100前提設計」みたいな気はします。まぁモニタに関しては絶対数が少ないので「手に入れられるもの」を買うしかないような気が。

今はフライバックトランス(消耗品です)も両方新品が手に入るという素晴らしい状態で(高いけど)、Amplifoneに至ってはモニタ基板すらリプロ版が出ている状態でもありますが、問題はCRTです、ブラウン管です。もう数が無いのよ。

ちょっと前まではアメリカでブラウン管の再生工場があったのでまだマシだったんですが(うちにあるAmplifoneの管もここの再生工場から出てきた代物らしい)、もう既にクローズされてるらしいので事実上在庫限り。CRT自体も当然消耗品、世知辛いなぁ…。

あと実際の筐体を見ればわかりますが、モニタの前にかなり濃いブルースモークのアクリル板が入っております。モニタ箱を自作する人は付けることを推奨。

別の手段として「VectorVGA」等のベクター・ラスタ変換機器を使う手もあります。多分ですが、この手の機器は今後増える予感がします。なにせ前述のようにCRTが入手困難なので、筐体レストア時に変換機器+液晶をマウントしちゃうというのが今後増えそうなんで。

ちなみに「VectorVGA」、現状では「STARWARS」「MAJOR HAVOC」に未対応ですが映る事は映ります。STARWARSだとデス・スター爆発が変になるとか色々あるんですが、とかくベクター環境では「ゲーム基板が壊れて、それでモニタにダメージを与える」のが一番怖いので、ゲーム基板の修理時とかには便利なアイテムではあります。問題は電源がオリジナル同様25-0-25VACというトンデモ仕様な事。コレ普通にACアダプタにすれば便利なのに…。

ここまで来れば絵出し、音出しはOKかと思います。

あとはコントローラ、配線は簡単ですがここもまた面倒くさい。

– スタートボタンは「STAR WARS」「MAJOR HAVOC」を除いてLEDランプ対応。印加電圧用抵抗はゲーム基板に付いてるので普通にLED付ければ光ります。好きな人はぜひ

– レバー・ボタンは個人的にはリーフスイッチ方式を使って欲しいけど、まぁ好き好きで。リーフスイッチに関してはそのうち語りたい

– TEMPEST用のスピナーはまだ中古が結構出まわってます。MAJOR HAVOCにも使えるのでお得? 構造は単なるDIR/CLK式です。とにかく慣性がものすごく付くコントローラなので、他のパドルとかで代用が効くと思ってはいけない

– MAJOR HAVOC用のローラーコントローラは(このエントリを書いてる時点では)リプロ版がArcadeShopから買えます、UNREG 10.6Vでローラー下のウェッジ玉を光らせる仕様。

– STARWARS用のヨークコントローラはリプロ版があるけどあんましオススメしません。なぜかと言うとグリップ形状がオリジナルと違って角張ってるので。あのヨークコントローラはいろんなゲームに使われてるので(FireFoxとかS.T.U.N Runnerとか)、高い値段が付くSTARWARS純正よりほかのゲーム用を狙ったほうがいいかも。でもうっかりROAD BLASTER用みたいな「左右しか動かない」奴を買わないよう注意

– STARWARS用ヨークのボタンは左右それぞれにトリガ・サムボタンが合計四個付いてるけど、ゲーム上ではちゃんと4ボタン対応(その証拠にESBはサムボタンがワイヤー投げ用になってたりする)。もうちょっと言うと多分サンダーセプター用コントローラも中身は同じ

– STARWARS用ヨークとMAJOR HAVOC用ローラのリプロを作ったのは「RAM CONTROLS」という所ですが、ココから直接買うと届かないというトラブルが非常に多いらしいので注意。届いた人も居るにはいるんだが…

– 確かめてないけどQuantumは多分普通のHAPPトラックボールです。ちょっと重め

「とりあえず遊べる」ようにするのにはこんだけかかります。さらに凝りだすとキリが無いので今回はこのへんで。質問があれば適当にどぞ。

コイツが電源平滑用の27,000uFなコンデンサ「BigBlue」、左が交換前(15V)、右が交換後(30V)、奥に映ってるキーボードで大きさが分かると思う

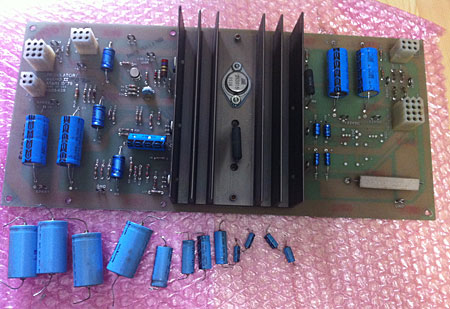

コイツが電源平滑用の27,000uFなコンデンサ「BigBlue」、左が交換前(15V)、右が交換後(30V)、奥に映ってるキーボードで大きさが分かると思う Audio RegulatorII-04ボードのReCap後、下に転がってるのは古い電解コン、全部アキシャルリード(抵抗みたいに上下に線が出てる)のに注目、日本じゃ中々売ってない(ので輸入購入)

Audio RegulatorII-04ボードのReCap後、下に転がってるのは古い電解コン、全部アキシャルリード(抵抗みたいに上下に線が出てる)のに注目、日本じゃ中々売ってない(ので輸入購入)