寺町電人さんがここ最近のトレンドをまとめてたので紹介。

VECTREX2025年最新トレンド(おまけで光速船1983~84年) – Classic Videogame Station ODYSSEY 2025

オレは心が離れたというよりは、真面目に追いかけるとお金がいくらっても足りないからねえ…。あと「Google Reader」で追いかけるのが出来なくなったのもデカい。

寺町電人さんがここ最近のトレンドをまとめてたので紹介。

VECTREX2025年最新トレンド(おまけで光速船1983~84年) – Classic Videogame Station ODYSSEY 2025

オレは心が離れたというよりは、真面目に追いかけるとお金がいくらっても足りないからねえ…。あと「Google Reader」で追いかけるのが出来なくなったのもデカい。

マルチカート作成でお馴染みのSean Kelly氏が手掛けたレプリカコントローラーが買えるようになっていた。

送料別$85はかなり安いと思う、デカールも北米・欧州・日本全部選べるし。ただ日本版デカールは実物と比べるとちょっと色味とか違うらしい、まあ仕方がない。自分は買うかどうかちょっと悩み中。買うとしたらレンチキュラー版かなあ。

今日は「バンダイ光速船 発売40周年」なんすよ、当然のようにネタは用意しておりません。

いい加減今時のWebサイトに書き換えたいとは思ってるんだけども、どうするのがいいんですかね、一時期はatWikiに書き換えようと思ったけどコレも古いか?

去年の春先だったか、eBayでUSB-DVGなるものが出品されているのを見つける。ちょっと調べたら「USB接続してベクタースキャンモニタをドライブする機器」らしい、つまりはオレの持ってる「ZEKTOR ZVG(こちらはパラレル端子)」と同様の内容でUSB接続出来る代物。なにそれ欲しい。

色々調べたら、FaceBookで作者自ら頒布している模様。んでeBayに出てたのは2回目頒布のキャンセル分の販売だったっぽい。ちょうど3回目頒布の予約中だったのでFaceBookのアカウントを取ってコンタクト。昨年のうちに支払いも済ませたが、このご時世なんで遅れまくり。今週の月曜日にようやく到着。お値段は$350、これに国際送料が$20。

しかし届いたはいいがセットアップマニュアルが無い、基板にシルク印刷してあるドメインも失効しているっぽい。調べたら公式サイトはある模様。インストールガイドとかはあるけど正直全然情報が足りない気がする。何よりモニタ出力がD-SUB15ピン三段、つまりはVGAコネクタなんだけどピンアサインが載ってないやん。

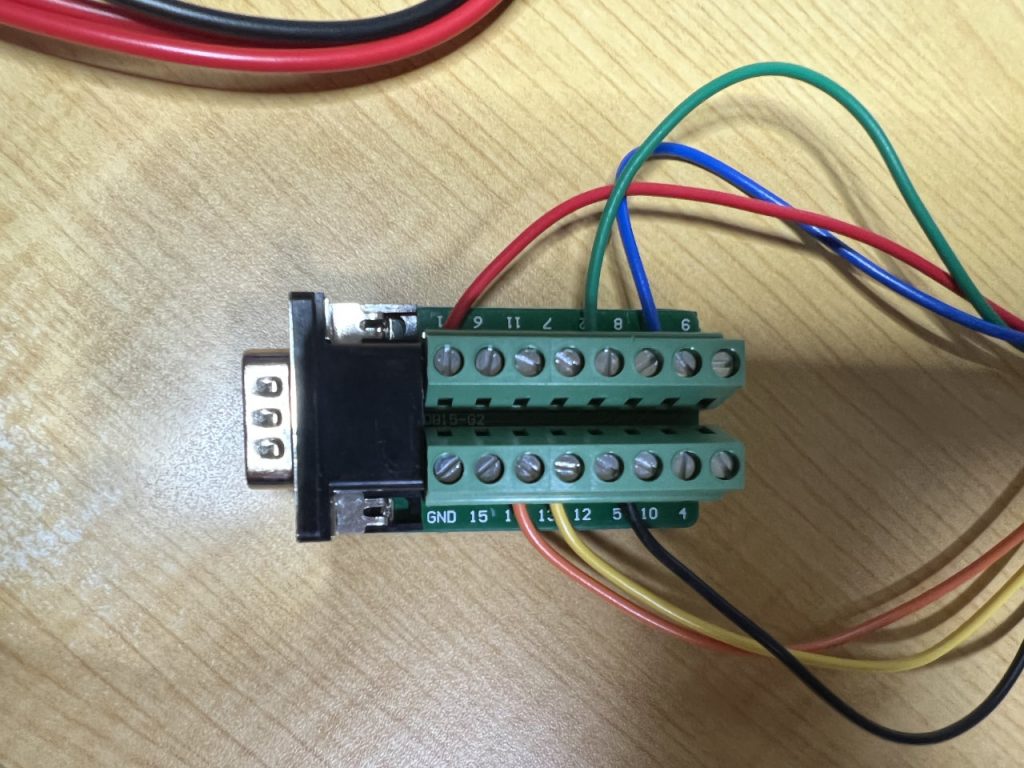

FaceBookで検索をかけたら「普通のアナログVGAと同じだよ、H/VがX/Y」って書いてあって納得。なるほどR/G/BそれぞれにRTNがあるのでそれがGNDだ、H/V-SYNCのGNDは共通だけども。線材が無いのでAWG20の線材と同時にD-SUB15ピンのターミナルコネクタも見つけたので発注。ターミナルコネクタはAliで売ってるような代物だった、まあ使えるだろ。

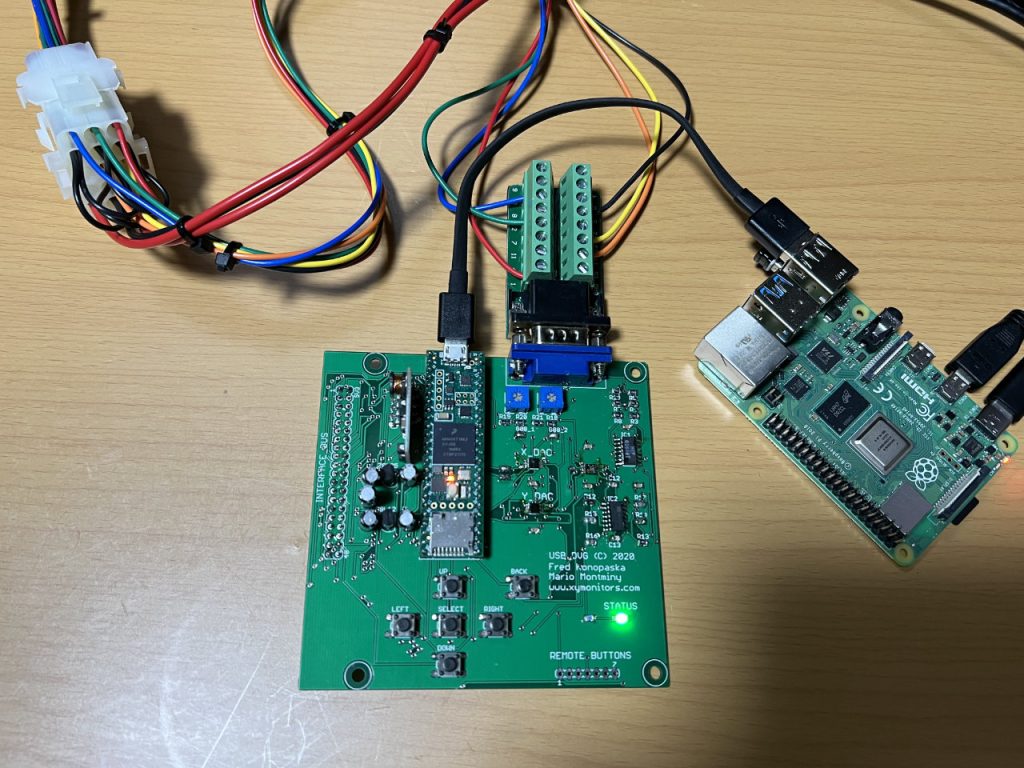

他にラズパイ4が必要。こちらは事前に用意済み。ラズパイ4+32GB以上のmicroSDHC+電源が最低条件。実際にはキーボードとモニタ、LANケーブルも必要。ラズパイ4はメモリ2GBモデルで行けるかは不明、まあ4GB以上買っとけ。4B 8GBモデルを買ったけど問題は無い模様。

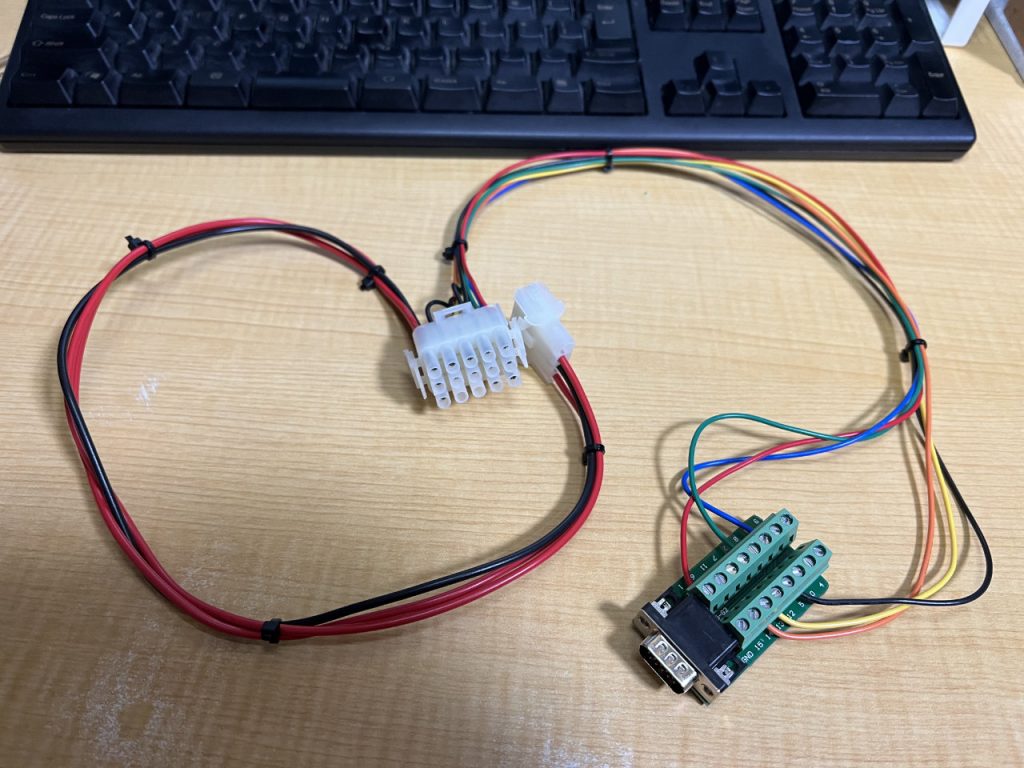

そして配線。モニタ側はお決まりのMolex MLXコネクタなので手持ちのコンタクトピンを圧着してコネクタに刺す。反対側はターミナルコネクタに配線。ピン抜きも持っているので配線をミスっても気軽に変更可能、はんだ付けするだけが脳ではない。USB-DVG側でR/G/B/X/YのGNDは全部共通なのをテスターで確認したので線も一本でいいやろ、ひとまずハーネスを配線完了。

公式サイトのGoogleDriveからラズパイ用のOSイメージをダウンロードして、PCからRaspberry Pi ImagerでmicroSDHCに書き出し。これお手軽で良いけど、後々の事を考えると結構頭が痛い。OSのセットアップ方法もどこかに載せて欲しいんだが。

ラズパイとUSB-DVGは付属してきた短いUSB-A・microBケーブルで接続する、これはUSB-DVGへの電源供給も兼ねてる。後で調べたけどUSB-DVGそのものは高速USBシリアル機器としてラズパイ側から制御するだけなのね(おそらく通信速度はRS-232Cの115200bpsを軽く超える)、多分長いとかヘボいケーブルだとダメなんだろう、だから付属ケーブルを使えと。

ラズパイの電源を繋いで、さらに制御用のキーボードとマウス(今回はLogicool Unifyingレシーバを使用)、電源とモニタケーブルを接続。ベクタースキャンモニタはちょっと怖いので手持ちの「VectorVGA」を使用する。ATARI仕様カラーベクタースキャンモニタと同じインタフェースでアナログSVGAに変換してくれるレアアイテムである。おお映った、青がドリフト気味だが問題無さそう。USB-DVG側の基板についてる二個のVRがなんだかサッパリ説明が無いんだが、これX/Yのサイズですね。リニアリティとかはソフトウェアで設定可能。

USB-DVG自体は単なるUSBシリアルで受け取るだけの機器かと思ったらインテリジェントデバイスで、モニタ設定メニューとかはこれ単体で動いてしまうのね、なので基板上に操作用のタクトスイッチが付いてると。んでUSBシリアルで接続するとクライアントデバイスとしてふるまう。

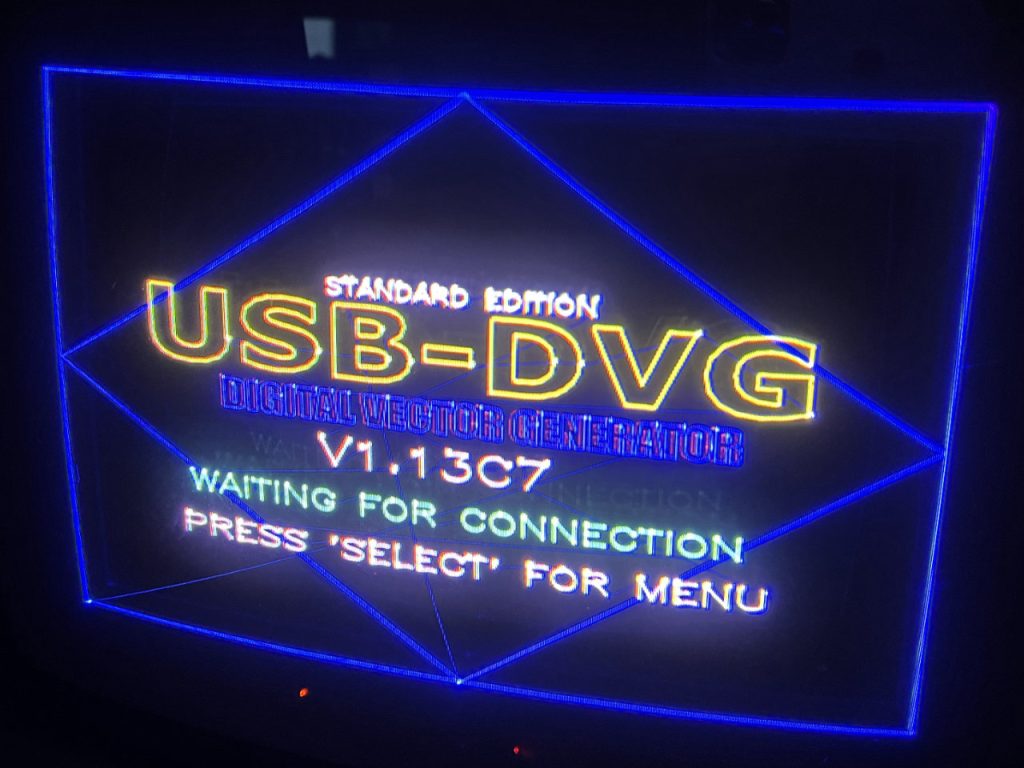

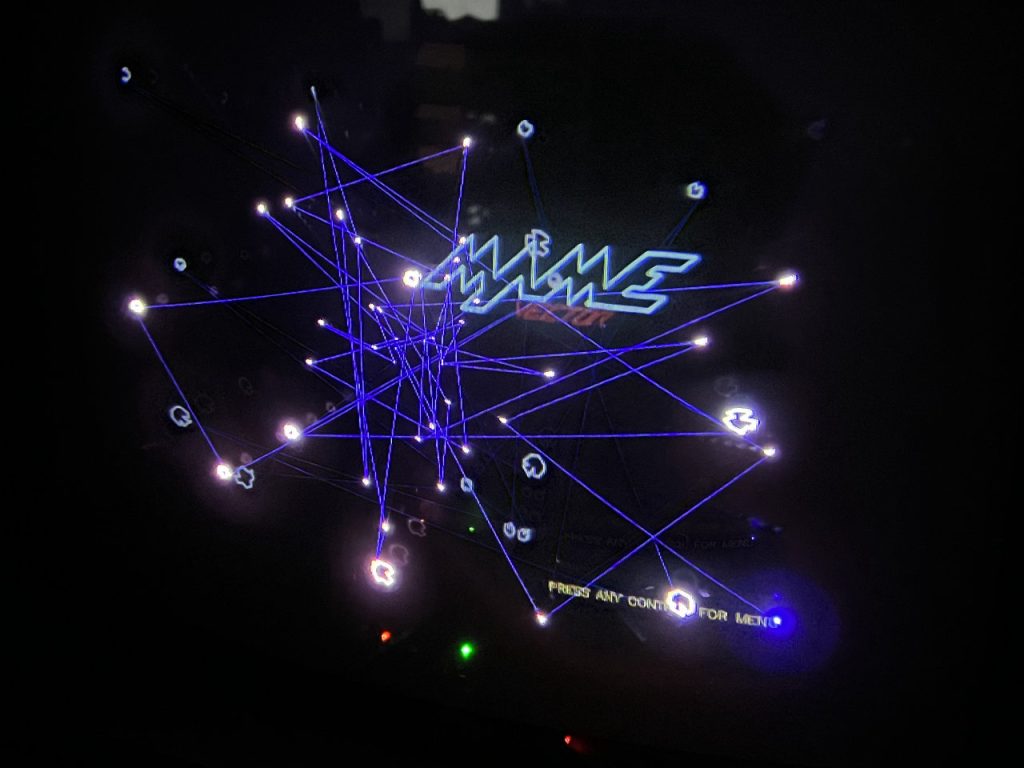

問題はなさそうなので手持ちのAmplifone’19モニタに接続。おお映った。これはUSB-DVG単体の起動画面。

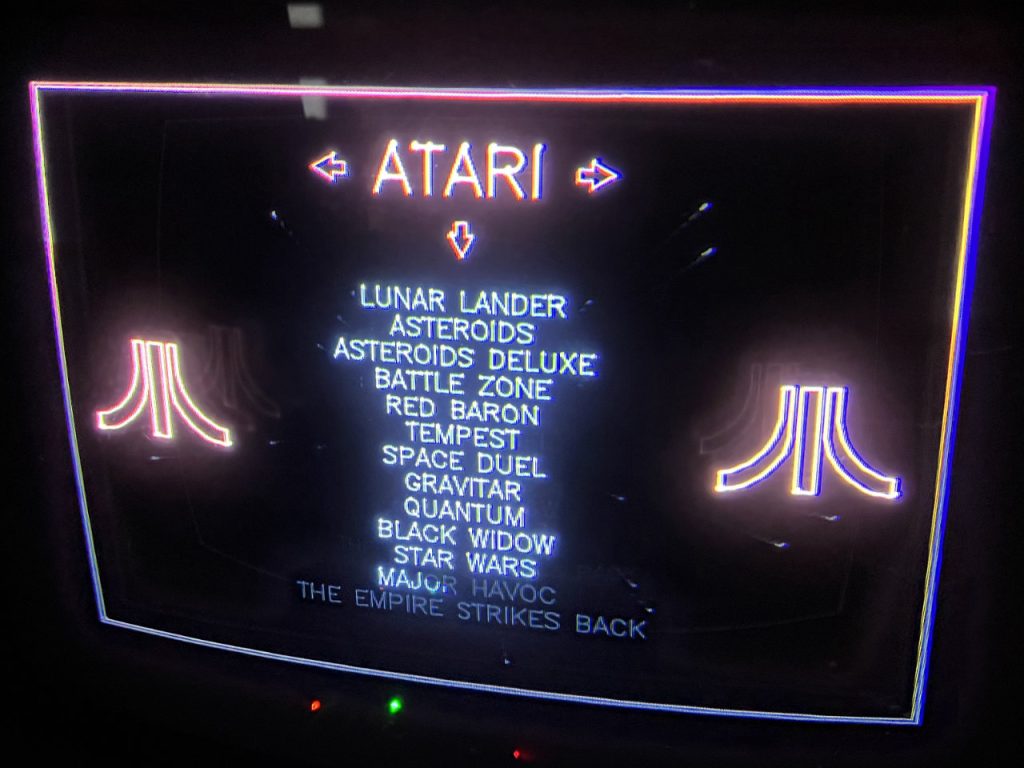

そしてラズパイに接続するとAdvenceMAMEの起動画面、そこからラズパイに接続されたキーボードを操作するとゲーム選択画面が出てくる。これはZEKTOR ZVGの頃にあった奴と同じ、ただ一回ソースを紛失したので(一時期ソースはZEKTORサイトからDL出来たと思うんだけど)一回作り直したとか言ってた記憶。

にしても青が強い。描画されてない所でも出ちゃう&終点の輝度が強くてモニタが焼けるんじゃないかとヒヤヒヤする。モニタ設定を弄っても調整できず、モニタ基板側で調整する必要があるんだなコレ。めんどくさいので今回はそこまで動かさず。

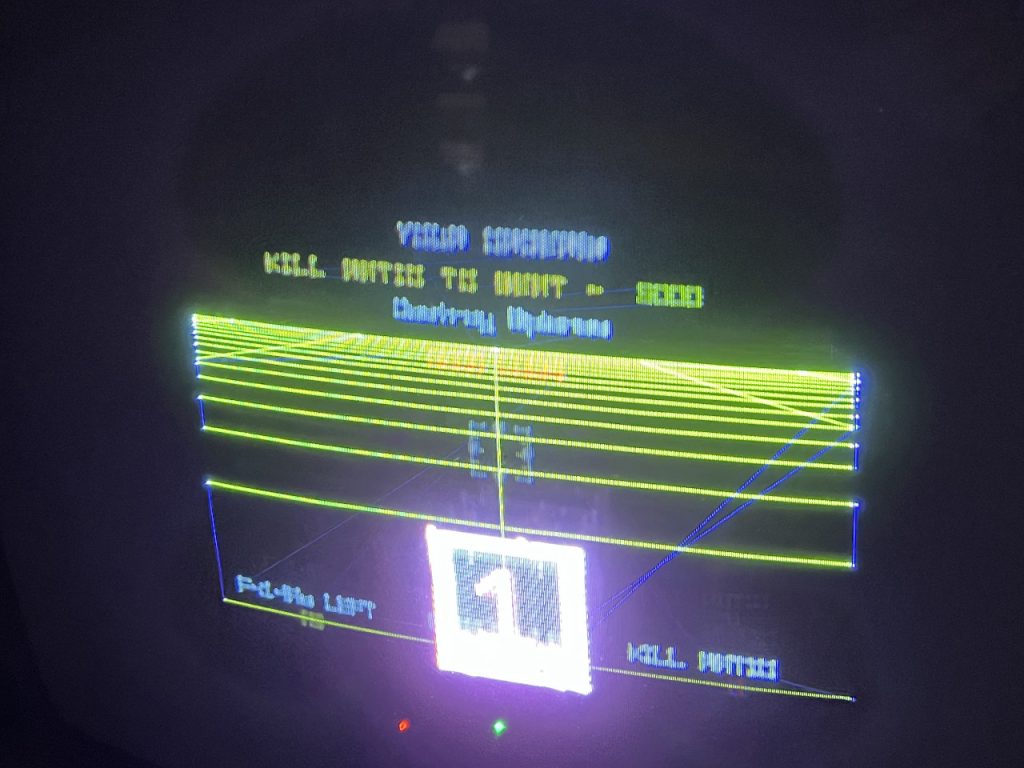

MAMEはZEKTOR ZVGの頃からバージョンが上がってて、当時は動かなかったこんなゲームも一応動くのです、すげえ、コレがベクタースキャンモニタで動くのを見られるとは思わんかった。モニタが焼けそうなんでまともに遊べないけど。

後で気づいたけど、USB-DVG単体のモニタ調整メニューからクレジットを出して、そこからある操作でイースターエッグの「パックマン」が起動する。ベクターをほぼラスター描画してるだけで特に嬉しくはない、USB-DVGの基板側タクトスイッチで操作しないとならないので厳しい。

とりあえず本日はここまで。とにかくモニタの焼き付きが怖い、あとでFaceBookの過去ログ漁って、モニタ基板の調整。とこkまで書いて気付いたがハーネスの途中、R/G/BにそれぞれVRを仕組んだ方がいいかも。最悪Bだけでもいいけど。モニタ基板側で設定しても通常のゲーム基板と整合が取れなかったら繋ぎ変えるたびにモニタ基板側を設定する羽目になる、さすがにそれはめんどくさい。

多分日本で初めてUSB-DVGを動かしたと思うので(買った人は別に居る)もうちょっと満足しちゃった感はある。これでZEKTOR ZVGはPCごと捨てられるかなあ。まだ動くか知らんけども。

ここまで結構疲れた。午前中に久々にカラーベクタースキャンモニタ(Amplifone’19)に火入れするのも結構緊張して疲れた。Major Havoc筐体(こちらのモニタはWG6100)も久々に火入れしたけど元気に動いております。

にしても届く直前までUSB-DVGについては調べなかったけど、改めて調べ始めたら想像以上にクローズドな状態でちょっと面食らった。なにかソフトを書こうと思ってたけど出来るんかな。別の人がオープンソースで同じようなハード&ソフトを作ってるのだけど理由が分かったかも。クローズドにする意味は正直分からん、儲けられるほど高価でもないし、数も出ないし。

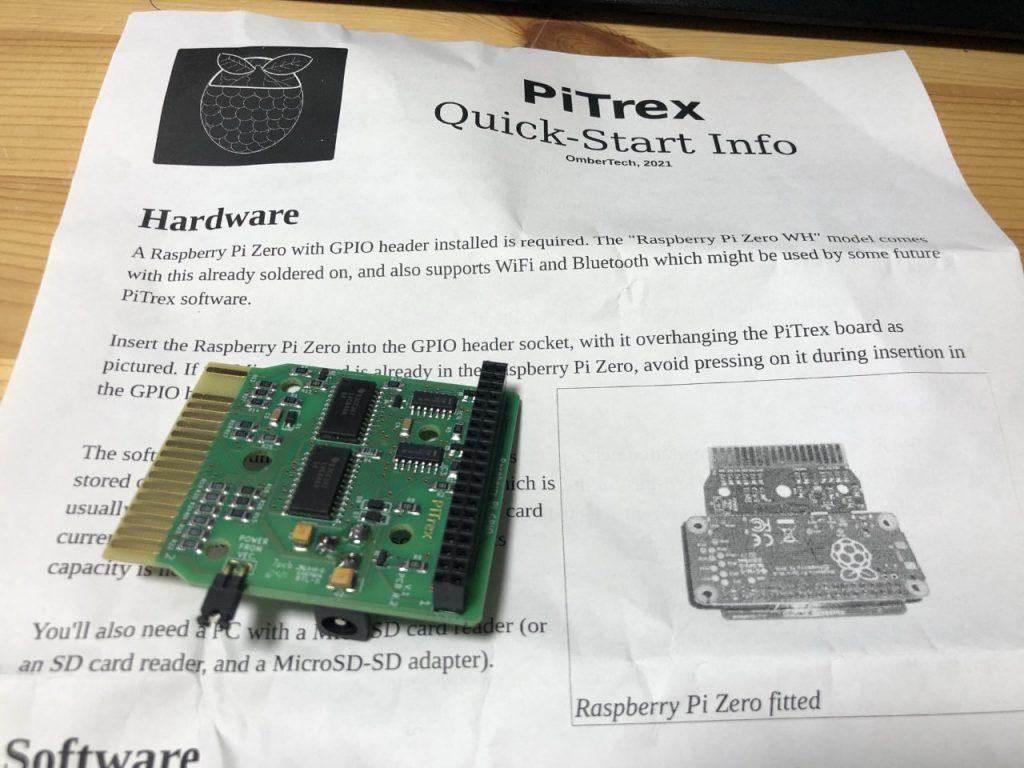

Vectrexでいま一番熱い周辺機器は「PiTrex」だろう。Vectrexはカートリッジスロットに全部出てるのでCPUの乗っ取りが可能(カセットビジョンみたいだ)、そこでRaspberry Pi ZeroをCPU代わりにするという代物である。安価なのがポイント。

先日購入したDCコネクタ付きが無事オーストラリアから届いた(DCコネクタはVectrexを使わない開発時の電源供給用)。のでRaspberry Pi Zero WH(「W」は「Wireless」、「H」は「pinHeader」)と32GBのmicroSDカードも別途購入。

Raspberry Pi Zero WHと32GBのmicroSDカードも届いたのでサクッとセッティング。やり方はこれだけ、このお手軽さがまた実に素晴らしい。Raspberry Pi Zeroのセッティングすら不要なのはすごい。

そして出てきた映像がまた凄い。うちのVectrexで「Bad Apple!」が動いて感動する。この手のデバイスではVectrex32ってのがあって(持ってる)、そっちは刺せば起動はするけどソフトの転送とかはUSBシリアル経由で結構ハードル高かったので。開発する気がないならRaspberry Pi Zeroは安い無印にピンヘッダを自分で半田付けしても良さそう。

色々デモを見た感じ、Vectrexってモニタの描画速度は結構速くてCPU速度の方がネックだったのか、という感想。Raspberry Pi Zero上で本体より高速に動くVectrexエミュレータを動かすのは中々倒錯感があってよろしい。でもPCMサウンドプレイヤーに「これそのまま入れて配布しちゃダメだろ!」って奴がある辺りは海外って感じがする。

青いオーバーレイを被せて白黒の線画を見たらカラーブレイキング現象が出る(白線に青や赤の境界線が見える)のにはちょっとビックリした。当たり前な気がするんだが全然想定してなかった。

これ弄ってたらキリがない(PiTrexのソフト自体もどんどん進化してる)ので、仕事がひと段落したら開発環境周りを弄る予定。ひと段落っていつ? 最低あと一か月くらいですかね。「ベクタースキャンでなんでもいいから自分の作ったものを動かす」のはずっと夢だったので、ええ。

Vectrexのマルチカートで有名なSean Kelly氏がいつの間にか単独のストアページを立ち上げてた模様。色々買えますな。目玉はVectrexのベア基板!

結局今年もまたネタを仕込めなかった。いや正直腰痛でそれどころでは無かったんですが、なんかやろうとは思ってたんですよ。

Twitterを見たら光速船で「Bad Apple!」を再生しているお方が。「Bad Apple!」再生ネタは随分前にも紹介してて、その時は外部CPUを使ってた。でも今回はそれと遜色ない動きなのに刺したカートリッジだけで動いている、なんだろう?

と思ったらどうやらコレっぽいです。新型マルチカートなんだけどSTM32が載ってて実質Vectrex32も包括してるみたいな。このマルチカートにはVectrexネイティブなゲームと、STM32で動くソフトの両方が入れられるわけね。んで「Bad Apple!」は後者と。

GitHub – technobly/VEXTREME: VEXTREME – Vectrex Multicart

開発環境はDockerで提供されてて、正直Vectrex32のBASICで書くよりはまだ敷居が低そうな気がする。欲しいけど、STM32向けコードを書いてもやっぱり動かせる人が相当限られるよねえ。ううむ。

というネタを持ちまして37周年記念で。

以前から存在だけは噂されていた小型プロトタイプ機が見つかったそうで。フィリップスのフラット管を使うやつじゃなくて、単に現状の部品を再構成して小型化しただけっぽい。

[モニタと本体が合体した最初期のゲーム機「光速船」に幻の小型プロトタイプが実在した! 米ビデオゲーム博物館に収蔵される](http://news.denfaminicogamer.jp/news/181130e)

まあこんな製品が出ても、肝心のソフトがアレでは正直売れなかっただろうな、という気分もあるんだけども。カラーVectrexと合わせて当時のメーカーの迷走っぷりがよく分かる製品である。

ちなカラーVectrexの記事はこちら。

[Vectrex, Finally In Color | Hackaday](https://hackaday.com/2018/01/03/vectrex-finally-in-color/)

今日は光速船発売35周年らしいです、例によってネタがありませぬ。よって何もしない。

そもそもVectrexは1982年発売なんだよな…。

二年ほど前にベルギーの人が作った「VECTREXIANS」というVectrex用ギャラクシアンクローンを購入しまして、コレがまあ素晴らしい出来だったんですが。

[[Vectrex/光速船]VECTREXIANS | okaz::だめにっき](https://bonkura.takuranke.com/weblog/2016/03/07/vectrex%e5%85%89%e9%80%9f%e8%88%b9vectrexians.html)

その作者から「『Vector Patrol』が完成したから買わない?」とメールが。え、あれ完成したの? 買う買う! とPayPalで支払いを済ませて一週間ほどで届きました。すげえ速い。しかもポストに直接投函だし。

そんな訳でアイレムの名作「Moon Patrol」クローンこと「Vector Patrol」ですが、いやもう素晴らしすぎる出来で感動した。ほぼAC版の完全移植で、BGMやら演出とかはむしろAC版よりパワーアップしております。

ただちょっと上方向ショットの当たり判定が小さいので難易度高い気も、慣れかもしれんけども。そんな訳で頑張ってコンティニューしまくって一周したらちゃんとエンディングまで用意されておりました。このエンディングがまた凄い。

個人的にVectrexで動く移植ゲームとしては「Time Pilot」クローンこと「Vector Pilot」を超えたかも。とかく技術的に凄すぎ。

しかし久々に心震える移植でしたね。本当に。あと一年以上火を入れてなかった光速船、ちゃんと動いて良かった(汗)せっかくなのでSwitch版と並べて写真を撮ってみたり。

ちなみにオーバーレイが二枚あって微妙に色調が違うのだが、本当に微妙すぎてよく分からない(汗) 自機が赤い方が二枚目、すなわちチャンピオンコース用ってのはなんとなく分かるけども。あとこのパッケージ、立派なんだけどVectrexのオーバーレイが収納出来ない仕様なのはどうにかして(汗) 同人ソフトの汎用パッケージなんだろうなあ。

ちなみになんで和室で撮影してるかと言うと、作者にメールで送ったのに。光速船+畳のワザマエでベルギー人を懐柔するって作戦であります。まあ和室は客室って事で使ってないのもあるけど。

ちなみにソフト一本ごとにシリアルNoがついててゲーム内ROMにも焼かれてます。シリアルはNo.100後半とは書いておく。んで作者に「届いたよ!素晴らしい!」とか適当に書いたら一時間ほどで返事が来ました。早いなあ。