先日書いた「[Wikipedia執筆は難しい](https://bonkura.takuranke.com/weblog/2009/08/27/%e6%99%82%e4%ba%8b%e3%83%8d%e3%82%bfwikipedia%e5%9f%b7%e7%ad%86%e3%81%af%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84-%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0.html “[時事ネタ]Wikipedia執筆は難しい – シューティングゲーム探究記 – okaz::だめにっき”)」ってなエントリで下のようなコメントを頂いた。

> 昔のCADで使用していたのはストレージブラウン管(残光保持型)のランダムスキャンではないかと思います。

> 思うにこの方式はベクタースキャンとは(間違いではないですが)あまり呼ばない気がします。

>

> 普通「ベクタースキャン」と呼ぶ場合、リフレッシュブラウン管を暗に示しているのではないかと。

ご指摘ありがとうございます。…えーすいません「ストレージブラウン管」の存在すら知りませんでした(汗) これだけで終わるのもなんなので色々調べてみると一般的には「蓄積管」と呼ばれてる事が判明。残念ながら日本版Wikipediaには「蓄積管」の項目は無し。もうちょい調べてみると

[蓄積管 とは – コトバンク](http://kotobank.jp/word/%E8%93%84%E7%A9%8D%E7%AE%A1 “蓄積管 とは – コトバンク”)

[オシロスコープ – Wikipedia](http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%97#.E3.82.A2.E3.83.8A.E3.83.AD.E3.82.B0.E3.82.B9.E3.83.88.E3.83.AC.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.82.AA.E3.82.B7.E3.83.AD.E3.82.B9.E3.82.B3.E3.83.BC.E3.83.97 “オシロスコープ – Wikipedia”)

見た事ないけどイメージは理解。要するにDRAMとSRAMみたいなもんだねコレ。値段が圧倒的にストレージ型の方が高いのも同じだし(それだけかよ

んで日本版Wikipediaにて「蓄積管」で検索すると「Utah teapot(ユタ・ティーポット)」が引っかかる。初期のCGでよく使われるあのティーポットだ、DoGAでもデータありましたな。

[Utah teapot – Wikipedia](http://ja.wikipedia.org/wiki/Utah_teapot “Utah teapot – Wikipedia”)

それによると

> テクトロニクス社の蓄積管上でベジエ制御点を手動で再度編集し直した

という記述が。お、やっぱりCADに使ってたのかな? と思いつつ英語版Wikipediaで「蓄積管」すなわち「Storage tube」を検索。

[Storage tube – Wikipedia, the free encyclopedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Storage_tube “Storage tube – Wikipedia, the free encyclopedia”)

するとそこには写真&外部リンクとして先ほどの「テクトロニクス社の蓄積管」が、リンクには「Tektronix 4010 – Terminal using storage tube technology for vector graphics」とある。リンクを踏んでみると

[Tektronix 4010 – Wikipedia, the free encyclopedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Tektronix_4010 “Tektronix 4010 – Wikipedia, the free encyclopedia”)

> No additional electronics were needed to maintain the display, so the 4000 series were less expensive than earlier graphics terminals and became widely used in the CAD market in the 1970s and 80s.

はいビンゴー、ってな感じ。「初期のCADには蓄積管を使ったベクターグラフィックスベースのシステムが使われていた」という事ですな。「[Sketchpad – Wikipedia](http://ja.wikipedia.org/wiki/Sketchpad “Sketchpad – Wikipedia”)」も蓄積管なのかな?

ちなみに日本版Wikipediaによると「[CAD – Wikipedia](http://ja.wikipedia.org/wiki/CAD “CAD – Wikipedia”)」の項に

> 2次元製図システムは1960年代、アイバン・サザランド博士が開発した「Sketchpad」を原型として、アメリカ国防総省の肝いりで実用化された、航空機の設計を主たる目的とした「CADAM(キャダム)」が長くデファクトスタンダードであった

とあるけど、米国版Wikipediaにはそんな表記は無い。米国版Wikipediaの「[Sketchpad – Wikipedia, the free encyclopedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Sketchpad “Sketchpad – Wikipedia, the free encyclopedia”)」の表記には

> Sketchpad is considered to be the ancestor of modern computer-aided drafting (CAD) programs as well as a major breakthrough in the development of computer graphics in general.

とあるのでCAD業界に「Sketchpad」が大きく貢献したのは間違い無いが、「CADAM」に関しては全然記載が無い(CADAMの公式サイトが無くなったっぽいので歴史について調査出来ず)。それ関係で調べて行くと面白いサイトを発見。

[Marian Bozdoc’s History of CAD](http://mbinfo.mbdesign.net/CAD-History.htm “Marian Bozdoc’s History of CAD”)

CADの歴史はコレで解決。面倒臭いので翻訳しませんが(ぉぃ、コレは宝の山だなー。面白い。

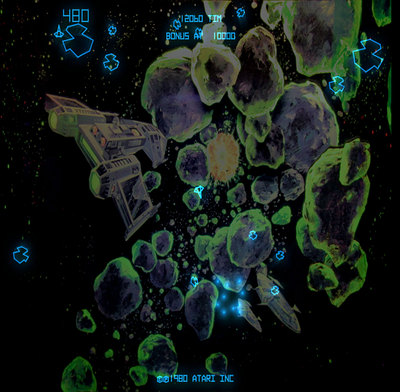

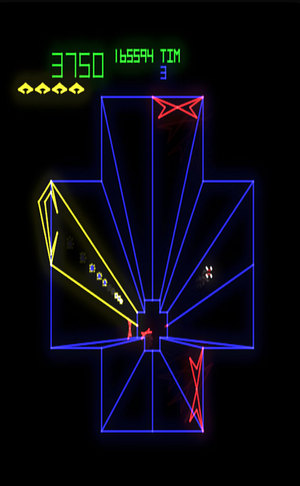

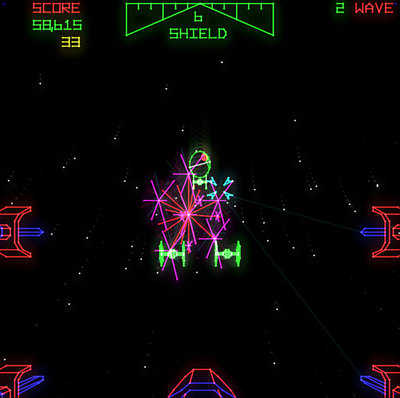

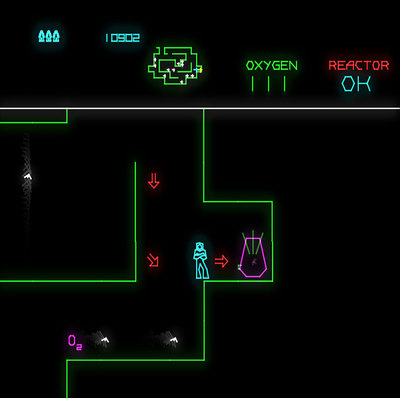

で、話は戻って「CAD=ベクタースキャン」という話はそもそも「ベクタースキャンって何なの?」という話になる。面白い事に米国版Wikipediaでは「[Raster scan – Wikipedia, the free encyclopedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Raster_scan “Raster scan – Wikipedia, the free encyclopedia”)」という表記はあっても「Vector Scan」の表記は無いのだ。でも「[Vector monitor – Wikipedia, the free encyclopedia](http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_monitor “Vector monitor – Wikipedia, the free encyclopedia”)」という項目はあったりする。ここでは「Vector Monitor=リフレッシュ方式」を指しているようだ、技術系というよりはゲーム系の人が書いたみたいな記事だな。

先ほどの「[Marian Bozdoc’s History of CAD](http://mbinfo.mbdesign.net/CAD-History.htm “Marian Bozdoc’s History of CAD”)」の「Before 1970」の項に「vector -refresh display」なんて記述があったりもする。要するに「VectorScan」って一般的な用語では無いっぽいね。逆に言えば初期のCADにもリフレッシュブラウン管を使った奴もあったと。

そして1978年には早くもラスター方式のCADが出て来ていると先ほどの「[Marian Bozdoc’s History of CAD](http://mbinfo.mbdesign.net/CAD-History.htm “Marian Bozdoc’s History of CAD”)」には書いている。まぁこの時代だとまだベクター方式の方にアドバンテージがあったかも知れんけど。

えーと収拾付かなくなってきたのでこの辺りで終了、結論としては「Wikipediaの編集は難しい」って事で(汗) いや本当にどこまで調査していいか分かんないぞコレ。ここまで調べながら書くのに二時間近くかかってるし。

ベクタースキャンについてはやっぱし「リフレッシュ方式ベクター描画」が認識として正しいのかなコレ。そんな感じ。